| 黃金鞋底 VIBRAM® 的迷思 |

| 作者 Swallow | |

| 2009/07/07 | |

一雙鞋子從結構面來看可分為【鞋面、鞋裡、內底、中底、外底】,鞋底由內底、中底、外底三部份構成,負責與地面接觸的外底,反應出鞋子與地面的行走機能,而 Vibram® 就是擁有這方面卓越的技術。 但是黃金鞋底所帶來的好處是什麼?維京山屋常常聽到客人的說法就是【穿不壞】、【永遠不會滑】...等等,真的是這樣嗎?

首先維京山屋帶大家回顧 Vibram® 的歷史。1935年義大利人 Vitale Bramnni 在阿爾卑斯山探險時遇上大風雪,其中六人死亡,Vitale 認為是所使用的登山鞋而造成的,也因為如此讓 Vitale Bramnni 致力於開發新一代的登山鞋底。後來在1937年創立了 Vibram®,Vibram® 鞋底採用了特別的配方,讓登山鞋擁有傑出的表現,成了品質與高機能的同義詞。 但是 Vibram® 發展至今,已經不只是登山鞋,甚至皮鞋、淑女鞋到專業防火鞋都有!

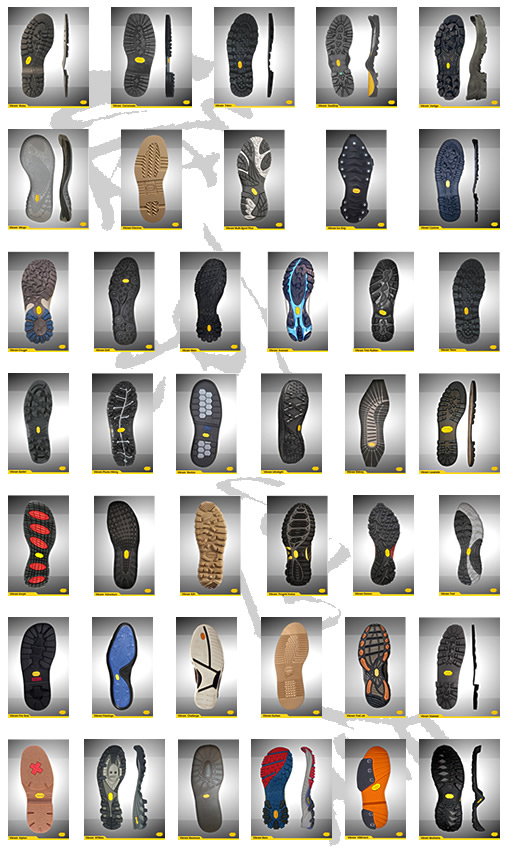

從上面五花八門的全方位產品來看,其實 Vibram® 所代表的並不是【穿不壞】、【永遠不會滑】。正確來說,Vibram® 所代表的意義是,針對所需求的地形、氣候、用途、機能所設計出來的最佳化鞋底,並擁有此需求的高品質。 只是剛好登山鞋的 Vibram® 鞋底所具有的特性,是針對登山地形能達到耐磨與高抓地力的效果。有一個很重要的關鍵詞就是【登山地形】,然而登山地形是什麼?以台灣來說,碎石、草地與泥土混雜的地形是登山最高比例的,也是大部分登山鞋底設計的重點。但是一旦把登山鞋底行走在光滑或長青苔的石面、水泥路面,有經驗的人都知道這時應該提高專注力,若不注意便會滑跤。 不過會有人說,Vibram® 那麼厲害怎麼不設計出一款登山鞋底,可以行走石頭與泥土混雜的地形,也能安然在長青苔的石面上呢?這個問題一針見血,我要說的就是其實 Vibram® 也沒有多厲害!咳咳......不是這個意思,應該是說以目前的技術與所了解的物理原理,是無法做到的! 舉個例來說,以下圖這款 Vibram® 今年最新發表的 FiveFingers,非常適合使用於水/溼地的地形與活動,如::獨木舟、溯溪、垂釣、衝浪等。在這些地形中,需求便是高活動性與高防滑性,設計所帶來的結果就會有淺齒紋與軟鞋底的特性,來增加最高的摩擦力以達到防滑的需求。可是這些設計若應用在登山地形中,會缺乏抓地力、保護性與耐磨性,讓雙腳更容易受傷,而所造成的磨損是快速且頻繁的,因此這種超級防滑的鞋子作為登山用途是非常不適合的。

所謂防滑取決於是否有正確地使用在『鞋底設計對應的地形』。防滑性與摩擦力是相伴而來的,登山鞋底行走在設計對應的碎石、草地與泥土混雜地形上時,深齒紋的能輕易嵌入地面,鞋底的水平與垂直接觸面大,能提供較高的摩擦力來達到防滑的效果;可是當把登山鞋地行走在溼滑的石頭、樹根與水泥路上時,鞋底的深齒紋無法嵌入地面中,接觸面積小的狀況必會增加滑倒的機率!另外較硬的鞋底材質能在負重時給予雙腳較高的保護與支撐性,但行走溼滑地形卻會減少防滑性;可是登山鞋底若使用較軟材質,相對會降低支撐性,碰到登山地形時一點也不好用,且很快就被磨損,可能2~3次重裝行程就磨平鞋底了。簡單一句話,不能因為登山鞋底 3~10%地形所帶來的不便,而去否定大部分給予我們的抓地力、支撐性與保護性。 因此當您穿登山鞋行走在溼滑地形時,必須提昇注意力與放低重心,減少跨步的距離,並必要時使用輔助裝備,如:登山杖、搭架繩索等,來達到安全上的要求。 設計的出發點有先後的重要性,不能為了較後面的需求能犧牲設計的初衷,也許有些鞋子會這樣去設計,好聽叫多功能,難聽叫四不像。不過最後得取決你的需求,若對機能要求較高的你,在正常狀況下同時擁有好幾雙不同高機能的鞋子,將是不可避免的。

相關文章:

(以上文字與部份圖片屬維京山屋所有,請尊重智慧財產權,勿隨意轉載!) |

|

| 最後更新 ( 2009/08/23 ) |

| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

國民旅遊卡特約商店

國民旅遊卡特約商店